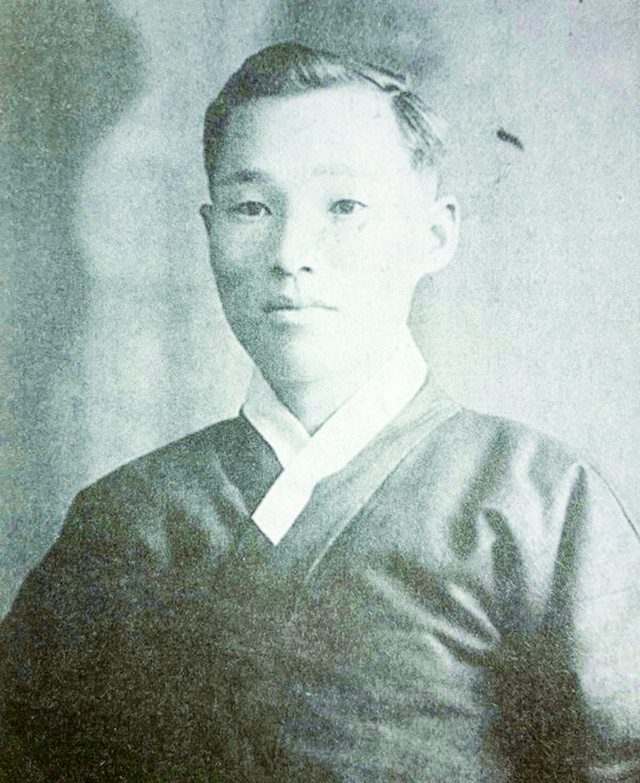

1. 아동문학가 최창남(1897.11.~1980)

근당 최창남(崔昶楠. 1897.11~1980)은 소파 방정환이 <어린이>를 창간하고 아동문화운동을 펼칠 때 방정환과 교류하면서 청주에서 작품 발표와 아동문화운동을 펼쳤다. 최창남은 1897년 청주시 남문로 1가에서 태어났다. 그는 도립 청주 농림학교를 졸업하고 청주군 북일면 면서기가 되었는데, 일제가 악랄하게 동포들을 탄압하는 것을 보고 사직을 하고 민족주의 교육을 펼치겠다는결심으로 1923년, 사립학교인 청남학교 국어 교사가 되었다. 해방후 청주사범학교, 청주고, 청주여고 등을 거쳐 청주주성중학교를 마지막으로 1961년 9월 정년 퇴임하였다.

1927년 <아이생활>(2권 8호) 8월호에 동화 ‘호랑이 동생’을 시작으로 1941년까지 <기독신보>, <신생>, <진생>, <신동아>, <동화> 등에 동화, 동요, 동극, 시, 우화, 일화, 시조 등 50여 편의 작품을 발표했다. <아이생활>은 1926년 3월, 외국인 선교사들이 중심이 되어 서울에서 창간한 기독교 어린이 잡지였다. 기독교신자였던 최창남은 <아이생활>에 다수의 작품을 발표하면서 중앙 문단에 이름을 알렸다. 당시 문단이 형성되어 있지 않았던 청주로서는 매우 큰 의미를 지니는 일이었다. 최창남은 한글 운동도 활발하게 펼쳤다. 매주 지역 청년들을 대상으로 한글 교육을 실시했고 1932년 8월 한글학자 최현배를 청주로 초청하여 망선루에서 7일 동안 한글 강습회를 열어 한글의 우수성을 널리 알리는 데 앞장섰다. 그러나 이 일로 일본 경찰의 감시대상이 되어 가택 수색을 당하고 많은 아동문학 작품을 압수당했다. 1936년에는 신사참배 반대 운동을 벌인 주동자로 일본 경찰에 체포되어 2주간 구금을 당하기도 하였다.

최창남은 생전에 창작 작품집을 발간하지 않았다. 2019년 전순동(충북대학교 명예교수)이 최창남 작품을 조사 발굴하여 근당 최창남 아동문학 50선(엠엘피서원, 2019)을 발간했고, 전병호(동시인, 아동문학평론)가 2019년 <한국아동문학연구>제36호에 「근당 최창남의 아동문학 연구」 논문을 발표했다.

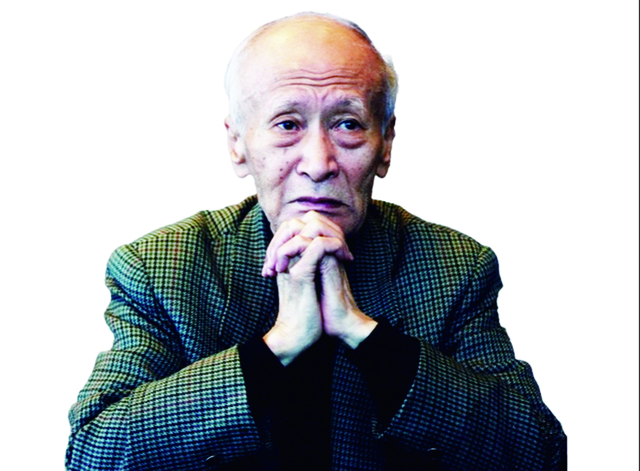

2. 극작가 한운사(1923.1.15.~2009. 8.11.)

한운사(韓雲史)는 1923년 1월 15일 충북 괴산군 청안면 읍내리서 출생한 시인, 시나리오 작가, 방송작가 겸 영화배우였다. 그의 본명은 한간남(韓看南)이다. 그는 일찍 집을 떠나 청주상업학교(5년제)에 입학했다. 1942년 3월 청주상고를 졸업한 후 도쿄로 건너가 조치대학 전문부에 들어갔다가 다시 주오대학 예과에 입학하지만 중퇴한다. 해방 후 모교인 청주상고에서 교사를 하다가 1946년 경성대학 예과에 편입해 천관우 등과 교분을 쌓는다. 1948년 예과를 수료하고 서울대학교 문리과대학 불어불문학과로 진학했으나, 방송 극작가가 되어 1949년 중퇴하였다.

6.25후 한국일보 문화부장으로 근무하면서 대학 2학년이던 이어령에게 신문 전면을 내주고 ‘우상의 파괴’를 발표하게 해 문단을 발칵 뒤집어놓은 배후인물이기도 하다. 1955년 첫 장편소설인 ‘이 생명 다하도록’을 썼고 1957년부터 KBS전업작가가 됐다. 인기 방송작가로 발돋움하던 무렵 그는 반공법에 연루되어 구속됐다가 무죄 판결로 풀려났다.

극작가로서 ‘이 생명 다하도록’, 아로운 3부작인 ‘현해탄은 알고 있다’(1961년) ‘현해탄은 말이 없다’ ‘승자와 패자’ 등을 썼으며 이 중 현해탄은 알고 있다는 김기영 감독이 영화로 연출하기도 했고 후에 TV 드라마로도 나왔다. 빨간 마후라의 시나리오도 썼다.

드라마 ‘남과 북’(1971년) 등 라디오와 TV 드라마 방송대본 집필, 자전적 에세이 ‘구름의 역사’를 썼으며, 1999년 다큐멘터리 영화 ‘한국영화의 풍운아 영화감독 신상옥’으로 영화배우로도 데뷔를 하였다. 2002년 한국방송 영상산업진흥원 방송인 명예의 전당에 등재됐으며, 2009년 8월11일 향년 86세를 일기로 별세하였다. 청안면 읍내로 45-6 생가터에 한운사기념관이 건립되었다.

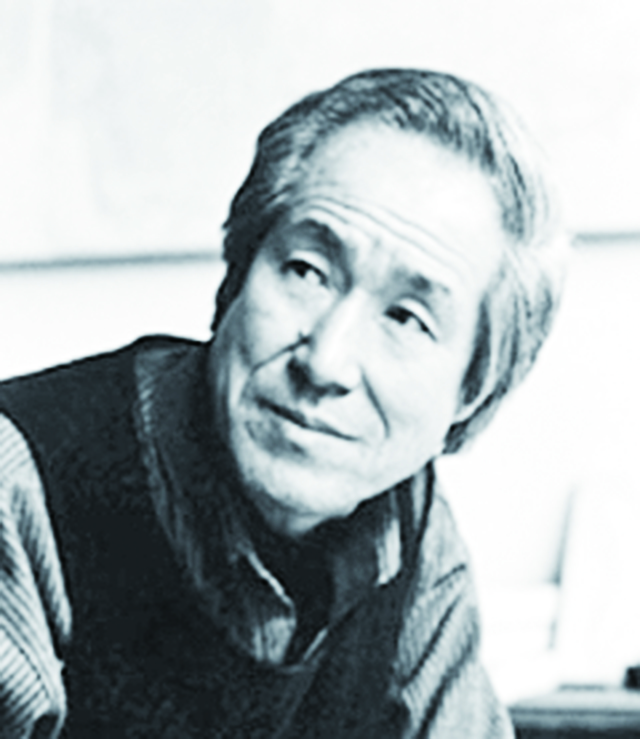

3. 미술인 정창섭(1927.9.22.~2011.2.24)

정창섭(丁昌燮)은 국내에서 교육받고 자란 미술 1세대 화가로서, 닥종이를 활용한 추상 작업을 통해 한국 모노크롬 회화(단색화)를 이끈 주역 중 한 명이다. 정창섭은 1927년 9월 22일 청주시에서 태어났다. 유복한 가정에서 태어나 순탄하게 자랐으며 영정보통학교(주성초)를 졸업하고 청주사범학교로 진학, 안승각으로부터 미술을 배운다. 8.15 광복 후 새로 설립된 서울대학교 미술대학에 윤형근과 함께 입학했고 회화과 1회 졸업생이 됐다. 대학 졸업 후 ‘대한민국전람회(국전)’을 통해 등단했고 서울예고 교사를 거쳐, 1961년부터 서울대학교 미술대학 교수에 부임하여 1993년 정년퇴임까지 제자들을 키워냈다.

1950년대 후반에는 추상표현주의 양식인 ‘앵포르멜(Informel)’ 운동에 참여하였다가 1070년대 들어 절제된 미의식을 추구한 ‘모노크롬 회화’를 추구하였다.

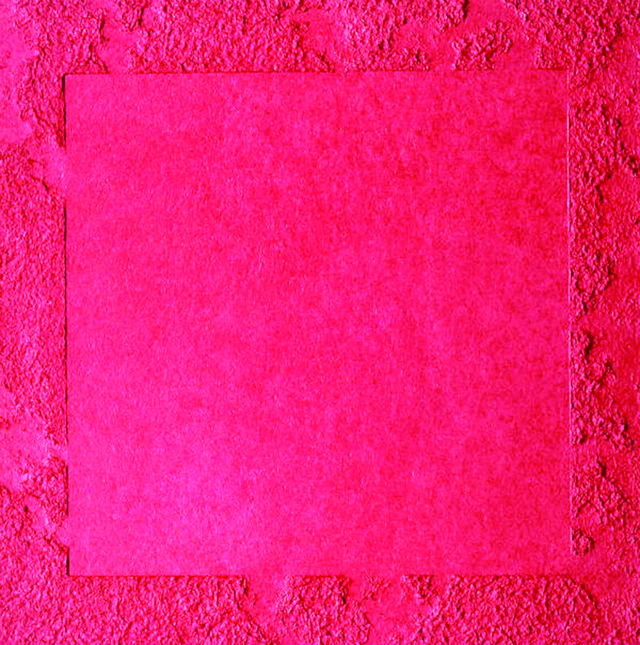

정창섭은 화려한 것을 싫어한다. 그는 서양의 유화기법을 동양의 수묵화처럼 사용하였다. 무심하게 먹이 번지듯 펼쳐지던 정창섭의 화풍은 1980년대 한지를 만나면서 절정에 이른다. 그렇게 닥종이를 통해 스스로를 확인한 뒤에야 1984년, 쉰 여덟에 첫 개인전을 열었다. 1980년대의 <저(楮)> 시리즈, 1990년대 들어 <묵고(默考)>시리즈로 발전하며 사각의 형태를 갖추게 된다. 1961년 파리 비엔날레, 1965년 상파울루 비엔날레, 1969년 제1회 <칸느국제회화제>, 1992년 영국 테이트 리버풀 미술관에서 열린 <자연과 함께: 한국 현대미술>전에 참여했으며, 작고 이후에도 2015년 베니스 비엔날레 공식 병행 전시 <단색화>전, 제12회 샤르자 비엔날레 등 다수의 그룹전에 참여했다.

4. 문인 민병산(1928.9.20.~1988.9.19.)

‘거리의 철학자, 한국의 디오게네스’라 불리는 민병산(閔炳山)은 1928년 9월 20일 청주시 북문로1가 50번지에서 아버지 민중식과 어머니 신상희의 장남으로 태어났다. 본명은 민병익(閔丙翊)이었다. 그의 집은 충북 제일의 부호로 민구관(閔舊官)댁으로 불렸다. 민병산의 큰 할아버지는 구한말에 괴산군수와 청주군수를 지낸 민영은이었으며, 아버지도 일본 와세다대학 정경학부를 나온 엘리트였다.

민병산은 영정초등학교(주성초) 4학년 때 서울로 전학을 가서 회화초와 보성고등보통학교, 동국대 사학과를 졸업한다. 1944년 독서회 사건으로 7개월간 옥살이를 한다. 새벽 12월호에 ‘천세의 소아마비증‘을 게재하여 필명을 떨친 이후 33세가 되던 해 새벽, 사상계, 세대 등의 잡지에 여러 논문과 에세이를 발표하여 문필가로서의 자리를 잡았다.

36세 되던 해는 ‘철학하는 길’ ‘철학의 첫걸음’ 등을 새교실 철학의 즐거움난에 연재하고, ‘소크라테스’외 9명의 전기를 여상(女像)에 발표(38세). ‘지식인 잡기’를 창작과 비평 봄호에 발표(41세). 제1회 민병산 붓글씨전을 개최(58세)했다.

1955년에 충청일보 논설위원, 1956년에 청주상고 도덕 강사를 1년정도 했고, 문우였던 시인 신동문의 권유로 신구문화사에도 잠깐 근무했으나 평생을 여타 직업없이 독서와 집필로 살았다. 1957년 1월에는 충북문화인 협회(현 충북예총)의 결성에 참여했다.

그는 철저한 무소유의 자유인이었다. 재산 욕심도 없었고, 독신으로, 직장에 매인 적 없이 독서와 집필을 하며 붓글씨를 써서 개인전도 열고 교유하는 것을 즐겼다. 그리고 1988년 9월 19일 회갑을 하루 앞두고 타계했다.

타계후 1990년 민병산 산문 유고집 <철학의 즐거움>을 발행되었으며, 2000년 12월 청주문인협회가 청주시의 지원으로 청주시 발산공원에 수필 ‘으능나무와의 대화’ 일부분을 새긴 민병산문학비를 세웠다.

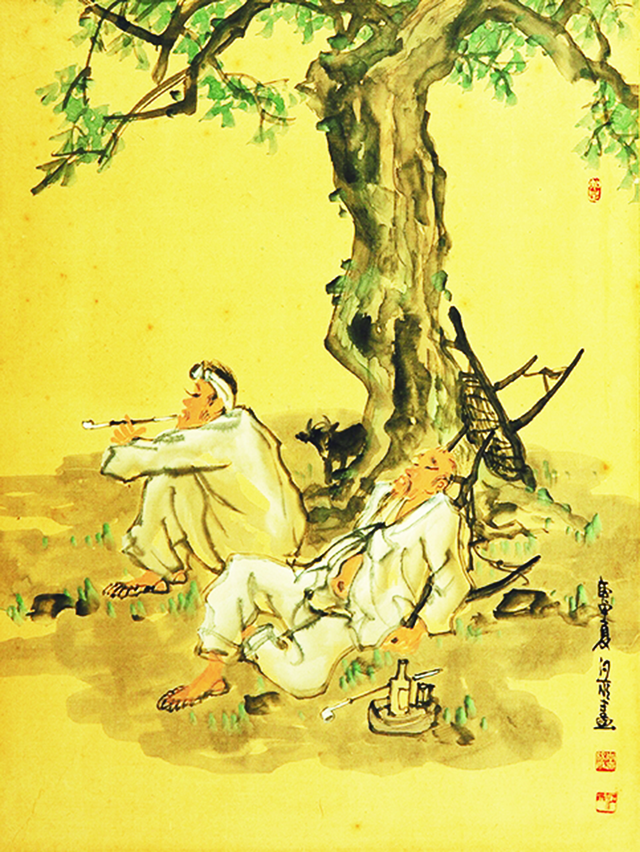

5. 미술인 이석우(1928.12.10.~1987.10.24.)

1950년대부터 불모지와 다름없었던 부산화단의 전통회화(동양화)의 명맥을 지키고 인재양성을 위해 노력한 청초 이석우(靑草 李錫雨)는 ‘부산의 예술혼’이라고 불린다. 이석우는 1928년 12월 10일, 청주시 강서면 문암리 가난한 농가에서 6남2녀 중 4남으로 태어나 부유한 토호인 당숙의 양자로 입양한다. 초등학교 시절부터 그림에 재능을 보였으며 청주상업학교로 진학하여 미술교사 안승각으로부터 지도를 받는다.

당시 청주상고 미술부 동문으로 동양화가 박노수, 서양화가 윤형근이 있다. 1946년 상업학교를 졸업한 뒤 안승덕이 청주사범학교로 적을 옮기자 그의 지도를 계속 받고자 동기 윤형근과 함께 청주사범학교 특수강습과(단기과정)를 다닌다. 1946년 9월 서울대학교 미술대학 동양화과에 1기생으로 입학하게 되며, 입학동기로 서세옥, 박노수, 권영우가 있다. 뒤늦게 법대가 아닌 미대 진학 사실을 안 부친이 경제적 지원을 중단해 고모 댁에 기거하며, 물지게를 지는 등 고학으로 학교를 다녔다. 서울대 지도교수인 김용준과 장우성의 가르침에 따라 남종 수묵화풍의 사의화(寫意畵) 필법을 학습하게 되며, 한국미술의 전통적인 미의식과 현실생활 속의 소재와 주제의식에 눈뜨게 된다. 6․25전쟁 중 통영으로 후송됐다가 제대 후 부산에 정착하게 된다. 그는 부산에서 화업을 이으며 미국 뉴욕 World Gallery 국제전 1959, 한일친선국제전 1961, 현대작가초대전 1974, 대한민국 미술 전람회(국전) 추천작가 1976, 대한민국 미술전람회초대작가 1984∼85, 국립현대미술관 현대미술초대전 수상 등 활발한 작품 활동으로 예술세계를 펼쳤다.

부산 동아대학교 교수로 후학을 지도했으며, 국전초대작가 및 심사를 맡았다. 부산예총 지회장 재직 중인 1987년 10월24일 숙환으로 타계하였다.

/유영선 동양일보 주필