● 법경대사비와 큰 알독 ①

[동양일보] 충주시 동량면 하천리 개천산 자락에 소재한 정토사는 창건과 폐사에 관한 내력은 정확하게 알 수 없다.

그러나 사역에 자리한 법경대사자등탑비(보물 제17호)에 의하면, 대사가 신라 하대인 경애왕 2년(925년)에 당으로부터 귀국하여 이곳 정토사에 주석하다가 고려 태조 24년(941년)에 입적한 것으로 되어 있다.

이로 볼 때 정토사는 신라하대에는 이미 법등을 밝히고 있었음을 알 수 있다. 또한 사지에서 출토되는 ‘개천산정토사’ ‘불정토사’ ‘개천사’명의 기와들과 <고려실록>을 볼 때, 이 사찰은 개창 당시에는 정토사로 하였다가 고려 중기에 와서 개천사로 사명을 바꾸었음을 알 수 있다. 정토사는 고려시대에 크게 융성하여 법경대사와 홍법국사와 같은 당대의 고승들이 주석했을 뿐만 아니라, 고려왕실의 역대실록을 보관하고 관리했던 국가적인 위격을 지녔던 대가람으로 추측할 수 있다.

고려 초기부터 이곳 정토사에 보관해 왔던 고려실록은 1383년인 우왕 9년에 왜구의 침략에 대비하여 죽주(안성)의 칠장사로 이관하였는데 1390년 공양왕 2년에 왜구가 침입하여 음성, 안성, 죽주, 괴산에 이르자 칠장사에 보관했던 실록을 7년 만에 다시 정토사로 이전하였다.

고려실록은 충주-가흥-앙성-장호원-음죽-죽산으로 이어지는 교통로를 따라 이송되었을 것으로 추정 된다. 2014년 안성 칠장사의 천왕문을 해체보수하면서 천왕문의 상량과 장여에서 많은 묵서가 확인되었다.이 묵서들 중 흥미로운 것은 강희 51년(1712년)에 칠장사 천왕문 신축공사에 사용할 목재 72목을 충주 개천사에서 가져와 사용했음이 적시되었는데 이 묵서로 볼 때, 18세기 초기까지 충주의 개천사(정토사)와 죽주 칠장사와의 인적·물적 교류가 활발했음을 짐작할 수 있다.

이곳 정토사지에는 법경대사의 부도와 탑비, 홍법국사의 부도와 탑비 등 모두 4기의 석조물이 일제강점기까지 위치해 있었다. 법경대사자등탑은 고려태조 26년(943년)에 건립되었고, 홍법국사 실상탑은 이로 부터 74년 뒤인 고려현종 8년(1017년)에 건립되었다.

현재 홍법국사실상탑에서 보이는 원구형의 탑신은 앞서 건립된 법경대사자등탑의 모방작으로 유추되어 진다.

이곳에 있었던 2기의 부도 탑신이 둥근 원구형이었기 때문에 현지 주민들은 이 부도탑을 ‘알독’이라고 불렀는데, 법경대사 부도의 탑신이 홍법국사 부도탑 보다 규모가 더 컸기 때문에 이를 ‘큰 알독, 홍법국사실상탑을 ‘작은 알독’이라고 하였다고 한다.

1980년대에 현지에 거주했던 이대제, 이영준, 이사원 옹 등의 증언이 모두 일치하고 있다. 이러한 증언은 1984년에 발간된 <정토사지 발굴조사보고서>와 1988년 충주문화방송에서 제작·방영한 ‘표류하는 부도’에서 상세하게 채록되었다.

정토사지와 이곳에 위치한 석조물들에 관한 관심은 일인 세키노 타다시에 의해 시작되었다. 세키노 일행은 1912년 11월 원주의 거돈사지와 흥법사지를 거쳐 11월 19일에 충주에 와서 가흥면사무소에서 1박을 하고 20일 충주읍내로 들어와 2일간을 체류하면서 정토사지를 탐방하였다. 세키노의 정토사지 조사 후 다른 일인학자들의 정토사지 탐방이 거듭되었는데, 츠라기 스에지의 <조선금석고>에는 그의 동료 와타나베 교시가 1914년 음력 4월에 정토사지를 답사한 기록을 남기고 있다.

건흥5년명 금동불광배를 처음으로 매일신보에 소개한 구로이다 카쓰미도 1915년 8월 정토사지를 방문하였으며, 1915년 무라카미 토요지가 발간한 <최근지충주>에도 정토사지 홍법국사실상탑이 소개되고 있다.

<정토사지발굴조사보고서>에서는 법경대사부도탑이 일본인 “사기모도”에 의해 1915년 봄에 반출되었다고 기록하고 있으나 이 주장은 오류가 있음이 확실하다. 1913년 2월 다니이 세이이찌(谷淨濟一) 라는 일본인 고고학자가 법경대사부도탑 현장을 찾아서 다음과 같은 기록을 남기고 있어 주목된다.

“이렇게 훌륭한 비가 마련되어 있음을 볼 때 부도탑에도 훌륭한 조각이 있으리라 믿어지나 지금은 매각되었고 그 자리는 파헤쳐져 있다” 이어서 그는 탑의 지대석 밑에서 묘실을 발견하고 그 크기를 실측하면서 “이 묘실 같은 곳에 다비한 유골을 넣어 그 위에 묘탑(부도)을 세운 것 같은데 이 석곽은 아주 땅 밑에 있다. 그러나 관이나 골호의 존재 여부는 알 수가 없다”고 하였다.

위 기사로 볼 때 그는 이 탑이 반출된 직후의 현장을 기록한 것으로 보인다. 이것으로 보아 법경대사부도탑은 발굴조사보고서에서 언급한 1915년 봄이 아닌 것이 분명하며, 다니이 세이이찌가 방문한 1913년 2월 이전에 이미 반출되었다고 보는 것이 타당하다고 하겠다.

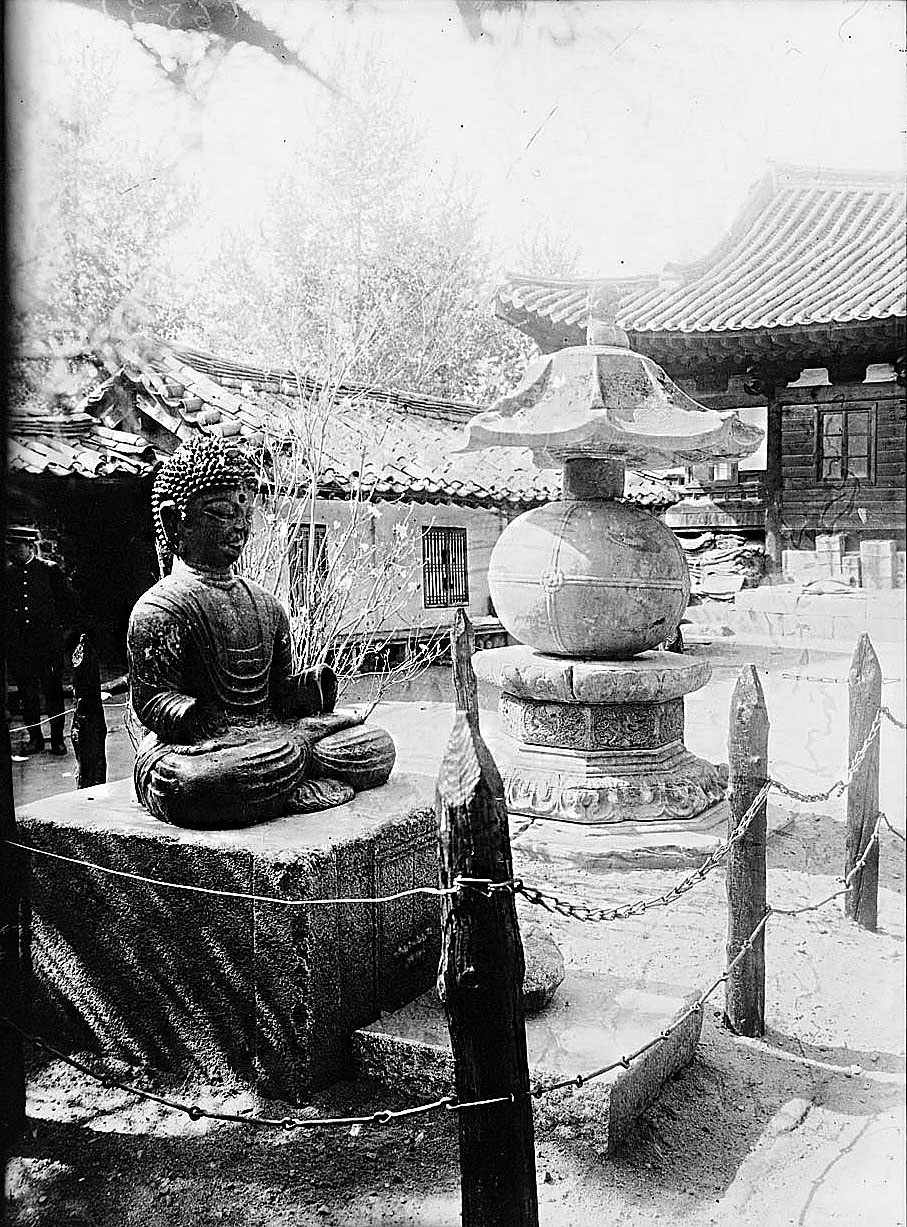

국립중앙박물관에 소장된 정토사 홍법국사실상탑 유리원판 사진은 실상탑이 반출되기 이전의 원위치에서 촬영된 것이다. 그런데 이 사진을 1933년 촬영한 것으로 설명 하고 있는데 이것 또한 잘못된 표기이다.

1915년 6월 22일 무라카미가 저술한 <최근지충주>에는 정토사에서 반출된 실상탑이 충주관아로 옮겨진 후 촬영된 사진이 게재 되어있고, “충주군청 정내의 금불과 실상탑” 이라고 분명하게 설명하고 있다.

여기서 말하는 금불(金佛)이란 세키노에 의해 주목되었던 충주시내의 안림동에 소재하던 철불로, 현재 충주 대원사에 이안되어 보물 제98호로 지정 된 충주 철불좌상을 말한다.

이로 볼 때 실상탑의 유리원판의 현지촬영 시기는 1933년이 아닌 것이 분명하며, 1913년에 촬영한 것을 후대에 와서 1933년 촬영으로 오기한 것이 아닌가 한다.