① 화가 김기창… 생애와 예술(1914.2.18.~2001.1.23.)

[동양일보]청주에 ‘운보의집’ 지어 말년 보내

한국 화단의 거목 운보 김기창(雲甫 金基昶, 1914.2.18.~2001.1.23.)은 59세가 되던 해인 1972년 청주시 북일면 형동리에 2만5000평의 산을 마련했다. 그는 노후에 가족과 함께 청주로 내려와 살면서 작업을 하고 자연에 귀의하기로 마음먹고 있었다. 청주는 그의 외가가 있던 곳이자 어머니 한윤명(韓潤明)의 고향이었다. 김기창의 외할머니 이정진(李貞鎭)은 황해도 출생으로 청주에 살았던 외할아버지 청주 한(韓)씨와 결혼하였다. 외할머니는 이곳에서 운보의 어머니 한윤명을 낳았고, 30세에 홀로된 이후 77세까지 살면서 외손자 운보를 보살핀 실질적인 보호자였다.

산을 마련한 이후 운보는 그곳에 아버지·어머니, 그리고 집을 짓기도 전에 먼저 떠난 아내 우향 박래현(1920.4.13~1976.1.2.)의 묘소까지 모두 이곳에 모셨다. 그리고 자신도 세상을 떠난 뒤 이곳에 함께, 나란히 누웠다. 말년에 살던 ‘운보의집’ 바로 뒤, 햇볕 좋은 언덕에.

30년간을 아내·비서·친구·어머니의 역할을 해왔던 우향이 1976년, 57세의 나이로 별세하자, 운보는 더 이상 서울에 머물고 싶지 않았다. 그는 1979년부터 청주시 북일면 형동리에 집을 짓기 시작했다. 청주의 아담한 산세와 어울리는 한옥이었다. 마당에 연못을 만들고 정자도 지었다. 무려 5년여에 걸쳐 1984년 ‘운보의 집’이 완공됐다. ‘운보의 집’ 옆에는 운보와 우향의 이름을 딴 ‘운향미술관’과 도예전시관, 운보공방 등 문화공간도 조성했다.

이중 운보공방은 청각장애인들에게 도자기 기술을 가르쳐 자립기반을 닦도록 하고자 했다.

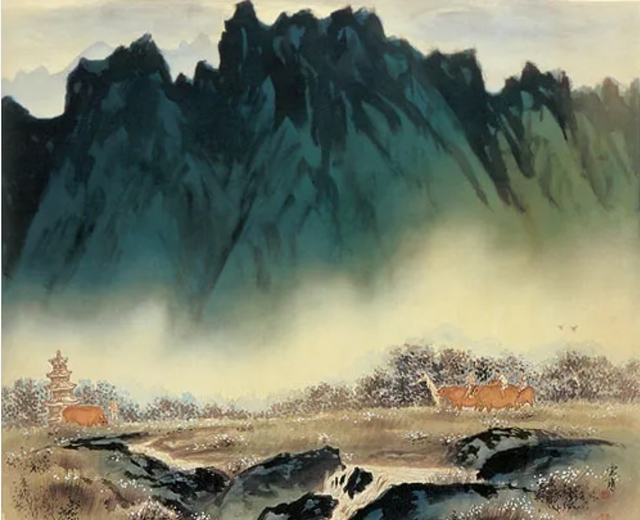

운보는 ‘운보의집’ 지하에 작업실을 만들었다. 한옥에 지하를 만든다는 것은 전통한옥으로서는 상상할 수 없는 난이도가 있는 건축이지만, 운보는 멋지게 지하작업실을 만들고 이곳에서 ‘바보산수’와 ‘문자도’, ‘서상도’ 등 말년의 작품을 제작했다.

72세 되던 해 운보는 성 라자로 성당에서 이경재 신부의 주선으로 김수환 추기경으로부터 가톨릭 영세를 받는다. 그리고 청주 내수성당에 주일마다 거의 빠지지 않고 미사에 참석하였다.

2001년 1월 23일(음력 12월 31일) 운보는 청주 ‘운보의집’에서 숙환으로 운명한다. 서울 삼성의료원과 청주 ‘운보의집에’ 두 곳에 분향소가 설치되었으며, 26일 정부 금관문화훈장 수여, 27일 2시 운보는 그토록 그리워하던 우향과 합장으로 청주 ‘운보의집’ 뒤에 묻혔다.

이로써 그는 영원한 청주인(淸州人)이 되었다.

보통학교 1년때 장티푸스로 청력잃어

운보 김기창. 그는 1914년 2월18일 호랑이띠로 서울시 종로구 운니동 18번지에서 아버지 김승환(金升煥)과 어머니 한윤명(韓潤明) 사이에서 8남매의 장남으로 태어난다. 그러나 호적에는 1년 이른 1913년 2월 18일에 충남 공주군 신상면 유구리 427번지에서 태어난 것으로 기록되어 있어서 많은 자료들에 그의 생년이 1913년으로 표기돼 있다. 그의 실제 탄생과 호적 기록이 차이가 나는 것은 아버지 김승환에게 이미 공주에 첫결혼을 한 조선경이라는 부인이 있었으나 한윤명과 동거를 하면서 운보를 낳아 호적상으로는 운보의 어머니가 조선경으로 되어 있는 등 서류와 실제가 달랐기 때문이다.

어머니 한윤명은 감리교 신자였으며, 진명여고 1회 졸업생으로 개화된 교육을 받은 여성이었다. 아버지 김승환은 충남 공주 태생으로 총독부 토지관리국에 근무하였으며 한윤명의 집에 하숙한 것이 인연이 되어, 한윤명과 실질적인 결혼생활을 다시 하였고, 이후 금광을 찾는 사업가로 변신했으나 가정경제에는 도움이 되지 못한 것으로 알려졌다.

김기창은 5세에 서울 와룡동의 서당에 나가 ‘천자문’부터 시작하여 한학을 배웠다. 이어 ‘계몽편’과 ‘통감’을 배우면서 붓글씨도 배웠다. 김기창이 필묵을 접하게 된 첫 번째 인연이었다. 비록 어릴 때지만 이때 배웠던 한학은 평생 청각장애자로서 예술의 길을 걸어가는 데 큰 도움이 되었다. 6살 때는 인사동에 새로 개설된 중앙유치원에 입학하여 오전에는 유치원에서 신학문을, 오후에는 서당에서 구학문을 동시에 공부하고 7살이 되던 해 승동보통학교에 입학을 했다. 그러나 입학 후 장충단공원에서 열린 전교생 소풍 겸 운동회에 할머니와 함께 참석한 뒤 장티푸스로 눕게 되고, 고열로 청각신경이 마비되어 후천성 청각장애인이 되었다.

김기창의 어머니는 운보의 치료비와 아버지의 사업실패로 가세가 기울자 어린 김기창을 데리고 개성으로 이주, 정화여학교 교사로 근무하다가 2년여 만에 다시 서울로 돌아와 YWCA의 전신인 태화여자관에 취업을 한다. 김기창은 다시 승동보통학교에 복학하나, 몇살 어린 급우들과 어울려야 하는 어려움도 있었고, 한글과 일본어를 모두 몰라 문맹이었으므로 학업을 지속하기가 어려웠다. 이 무렵 김기창은 공책에 글자 대신 사람·기차·새·꽃·나무·개·산 등 그림을 많이 그렸다. 그에게는 그림을 그리는 외삼촌이 있었다. 중앙중학교를 졸업하고 일본 미술대학 2학년을 중퇴한 외삼촌은 방학 때면 집에 들르곤 했는데 김기창에게 삼촌이 그림을 그리는 모습이 매우 강하게 뇌리에 남았다.

어머니는 직장을 세브란스 병원 치과 간호사 자리로 옮기고 김기창에게 한글과 일본어를 직접 가르쳤다. 보통학교 4학년이 되었을 때 어머니가 사준 <어린이>라는 잡지를 읽고 독서에 취미가 생기기 시작해 서양 명작과 단행본들을 탐독하며 작문에도 재능을 보였다. 김기창의 보통학교 시절은 성격이 활발하고, 모험심이 있었으며, 뛰놀기를 좋아하였고, 조선어 독본·작문·산수·미술시간에 뛰어난 재능을 보였으며, 운동도 잘해서 전국대회 육상선수로 출전하기도 했다. 김기창은 어머니와 외할머니 덕분에 장애인으로서 주눅 들지 않고 어려움을 극복해 나갔다.

어머니 부탁으로 이당의 제자가 되다

김기창이 미술을 전공하게 된 데는 몇가지 계기가 있다. 첫 번째는 외삼촌의 영향이 있었고, 두 번째는 승동보통학교 5학년 때, 이웃 잡화상집 아들인 제일고보(경기고) 2학년 한종원으로부터 목탄으로 영화배우들의 초상화 그리는 법을 배우면서부터이다. 둘은 의기투합 돼 매일 어울리며 그림을 그렸다. 한종원은 20세쯤 폐병으로 죽는다.

세 번째는 가장 실제적인 이유로 어머니가 김기창을 이당 김은호에게 데려간 것이다. 아버지는 김기창을 목수로 키우고 싶어 했지만, 어머니는 평소 김기창의 그림솜씨를 눈여겨 보다가, 친구에게 부탁해서 이당을 소개받는다. 친구의 동생은 이당의 애제자인 백윤문이었다.

이당의 화숙 이묵헌으로 간 이튿날부터 김기창은 수묵의 농담법을 배우기 시작했고, 탁월한 재능을 보였다. 김기창은 종교도 어머니가 다니는 감리교에서 이당이 다니는 장로교파인 안국교회로 옮긴다. 당시 이당에겐 백윤문·한유동·장운봉 등이 학습하고 있었다.

김기창은 그림을 배우기 시작한 지 반년 만에 제10회 조선예술전람회(선전)에서 ‘널뛰기’ 모습을 그린 <판상도무>로 입선하여 미술계에 데뷔하게 된다. 이 작품은 150호 크기로 어머니의 직장인 세브란스 병원의 치과의사 미국인 부스 박사가 구입하였으나, 6·25 당시 분실되었다. 어머니는 김기창이 선전 출품을 하기 며칠 전에 ‘운포(雲圃)’라는 화명을 지어 주었다. 김기창은 이 화명을 해방이 되기까지 계속 사용하였다.

부스 박사는 1940년 일본인에 의해 추방당하기 전까지 김기창이 미국인 자녀들에게 동양화를 지도하도록 주선해 준다든지, 그림을 팔아 주면서 김기창이 자립할 수 있도록 후원자가 되어 물심양면으로 도움을 주었다. 후일 김기창은 자신의 생애에 가장 많은 영향을 끼친 은인 다섯 사람 중의 한 사람으로 부스 박사를 꼽았다.

김기창의 그림은 나날이 발전을 했다. 19세가 되던 1932년엔 안국교회 목사 사택에서 스케치한 펠리칸 한 쌍을 그린 300호 크기의 ‘수조(水鳥)’가 제11회 선전에 입선하게 된다. 너무 큰대작이라서 전시가 어렵다는 이유로 낙선될 뻔했으나, 심사를 했던 한 일본인위원의 항의로 입선하게 되었다는 일화가 있다. 연속해 선전에 입선하면서 김기창이라는 이름이 미술계에서 소문이 나기 시작했다.