신동엽 서사시 , 동학군 진군로 한국 토착 정신사 뜨겁게 웅변

꿈속에서도 동학을 생각했던 신동엽 시인의 발자취

[동양일보 도복희 기자]우리나라 가장 긴 장편서사시는 신동엽 시인의 ‘금강’이다. 4800행의 시 ‘금강’이 탄생하기까지 시인은 “꿈속에서도 동학을 생각했다”고 김형수(65·사진) 신동엽 문학관 관장은 말한다.

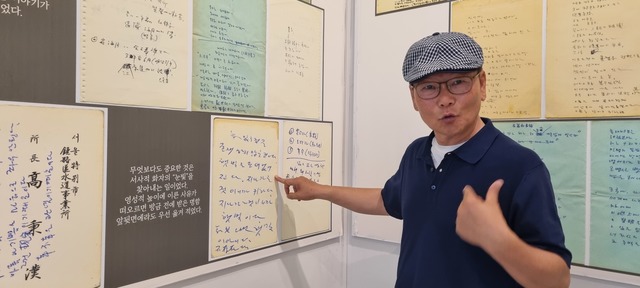

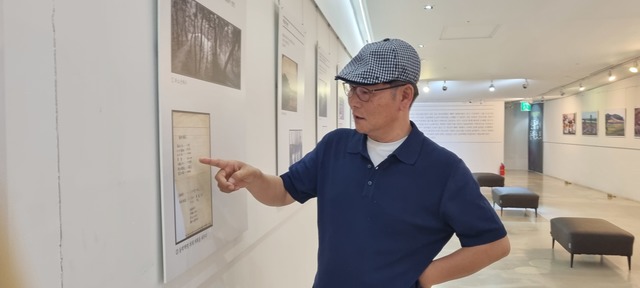

김 관장은 ‘금강’이란 시가 어떻게 쓰여지게 됐는지 자료를 조사하고 정리해 ‘신동엽 동학노트’를 기획하고 전시했다.

신동엽 관련 자료에서 서사시 금강에 나온 장소 관련 메모를 발견했고 이는 시인이 <금강>을 쓰기 전 동학 진군로를 답사했을 거란 확신을 갖게 했다.

그는 “문학청년 신동엽이 동학군 진로군을 찾아 나선 것은 한국전쟁의 ‘폐허’ 위에서였다. 친구 구상회가 그를 우금치로 안내했다. 1959년 등단한 그가 바로 이듬해 4.19의 최전선을 노래할 수 있었던 것은 동학군 진군로를 걸었기 때문일 것이다. 1970년대의 독재 치하에서 출구를 찾던 무명시인 김남주도 친구 이강과 함께 황토현 순례를 떠난다. 그가 동학군 전적지를 찾아온 노인들을 보고 <노래>라는 제목의 ‘죽창가’를 지어서 1980년대의 저항정신을 이끌었다. 이어 ‘시의 시대’를 열게 된 ‘오월시’ 동인들도 5.18이 쓸고 간 ‘정신의 폐허’ 위에서 고부와 삼례 들판을 순례했다. 신동엽의 서사시 <금강>은 동학군 진군로가 왜 한국 토착 정신사의 거점이 되는지를 뜨겁게 웅변한다. 이것이 특별전 <신동엽과 동학>을 기획하는 이유이다”라고 밝혔다.

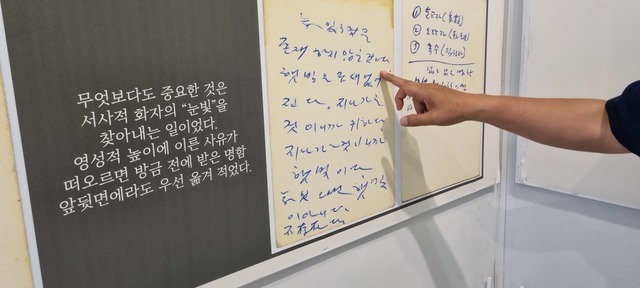

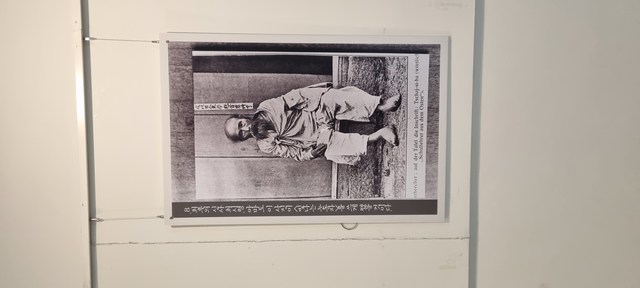

특별기획전 ‘신동엽의 동학노트’가 전시되고 있는 신동엽문학관 2전시실에 들어서니 시인이 쓴 메모들이 눈에 들어온다. 빛바랜 종이에 흘려 쓴 글씨체가 한자와 한글로 뒤섞여 있다. 명함 앞 뒷면에도, 국제 우편 봉투에도, 명성여고(현 동국대부속여고) 교사 시절 학생생활 기록지 뒷면에도 동학 관련 메모들이 빼곡하다. ‘전봉준보다 3년 후 6월에 강원도에서 피체-교수형’, 여행 중 최시형의 마지막 사진을 손으로 찢어 노트에 붙여 놓은 자료도 보인다. 김 관장은 “빛나는 눈동자”란 시구가 이 사진을 보고 쓰여졌을 거라 추정했다.

그는 “무엇보다도 중요한 것은 서사적 화자의 “눈빛”을 찾아내는 일이었다. 영성적 높이에 이른 사유가 떠오르면 방금 전에 받은 명함 앞뒷면에라도 우선 옮겨 적었다”며 “역사 속의 장면들을 재현할 수 있는 전설, 풍속 등 디테일을 확보하는 일에 많은 시간이 소요 됐다”고 말한다.

“우리들은 하늘을 봤다/ 1960년 4월/ 역사를 짓눌던, 검은 구름장을 찢고/ 영원의 얼굴을 보았다// 잠깐 빛났던,/ 당신의 얼굴은/ 우리들의 깊은/ 가슴이었다” 신동엽 시 <금강> 일부

장편서사시 <금강>은 세 토막으로 전개된다. 서사는 7장까지로 각종 민란 발생과 동학의 태동, 우리 역사에 대한 화자의 소감과 60년대 현실에 대한 비판 등이 얽혀 있다. 본사는 23장까지다. 허구적 인물인 신하늬가 출생하고 실제 인물인 전봉준이 탄생하면서 동학운동의 생성, 전개, 소멸의 과정을 다룬다. 결사는 전체적 찬양시와 진아의 후일담, 아기 하늬의 출생으로 마무리된다. 이 시는 이 땅의 주인이 한민족 스스로이며 민중 그 자체임을 일깨워 줬다는 점에서 문학사적 의미를 지닌다.

이번 전시는 8월 말까지며 오전 9시~오후 6시까지 관람할 수 있다.

서천 도복희 기자 phusys2008@dynews.co.kr