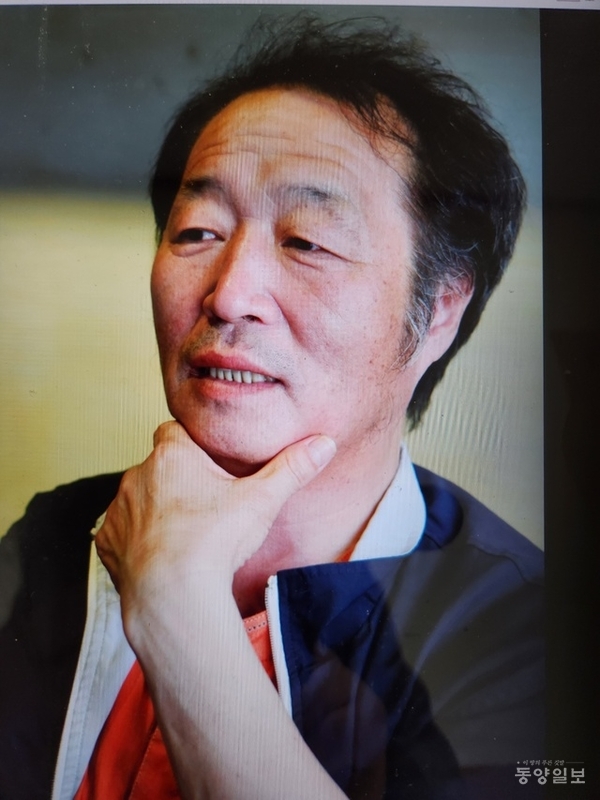

강병철 소설가

70년대 후반, 자대 배치받은 이등병 계급장으로 하염없이 북으로 북으로 오르던 기억도 아득하다. 경기도 동두천 지나 전곡 옆 한탄강에 위치한 그 소총부대 막사 정문에.

‘훈련은 무자비하게, 놀 때는 자유롭게’라는 구호를 보는 순간 가슴이 철렁 내려앉았다. 그리고 수요일마다 ‘전투 체력의 날’로 지정해서 오전 10시에 비비교 반환점까지 10킬로 완전군장 구보로 달리는 것이다. 그다음 중대별 격구(럭비와 비슷, 맨몸 시합) 한판으로 오후를 때우는 시스템이었다. 그래서일까, 달리기를 잘하는 군인들은 오히려.

'구보 한판만 뛰면 온종일 놀수 있다. 아싸!'

그렇게 기분 좋게 수요일을 기다리기도 했지만 느름보 거북이인 나로서는 지옥처럼 고통스러웠다. 살아 단 한 번도 불러본 적이 없는 십자가를 소환하며 ‘하느님, 내 가까이’를 외우며 벌벌 기다리는 마음으로 며칠 전부터 좌불안석이었다. 그렇게 몇 달 내내 낙오병이 되었다.

나는 철봉이나 평행봉은 상위권인데 구보만큼은 완전히 젬병이었다. 그래서 신삥 시절 낙오병 집합 때마다 세면실로 끌려가 ‘구보의 낙오자는 인생의 낙오자이다’ 라는 황당한 구호를 복창하며 ‘대가리 박아’ 기합을 받았다, 그런데 이상하다. 입대 8개월 즈음부터는 10킬로 구보를 거뜬히 주파했으니 그게 ‘짬밥의 힘’이다. 그리고 15개월 이후 취사병으로 병과兵科가 바뀌면서 구보에서 영원히 해방되었다. 48년 지난 지금은 30미터 이상 뛰어본 적이 없으니 아득한 기억이다. 그건 그렇고.

그 군복 시절의 후유증일까,

나는 긴 세월 소심했으며 새로운 변화의 도모를 주저했다. 운전대를 잡은 적이 없는 것도 소심증의 이유가 가장 크다. 지금도 겁이 많아, 엘리베이터 문에 등허리 기대다가 추락하는 꿈을 꾸거나 더러는 문틈에 낀 손가락이 절단나는 노파심으로 섬찟 놀라기도 한다. 그러거나 말거나 내 인생에서 ‘달리기는 영원히 아듀’가 되었고, 그렇게 고희의 세월을 살았다.

내 아들(36세)은 소싯적부터 살집이 좀 있었다.(엄청 뚱뚱은 아니고 오동통 반달곰 수준) 그래서일까, 운동회 달리기 때마다 6명 중 ‘5등 혹은 6등’에 머물렀다. 안타까웠다. 열성 엄마인 내 아내가 운동회 일주일 전부터 ‘하면 된다’ 등허리 두들기며 아파트 테니스 코트에서 스파르타식 달리기 연습을 시켰다. 아홉 살 아들은.

"2등 정도는 할 수 있겠어요."

혹독한 연습을 이내심으로 견디며 희망찬 표정을 지었지만 ‘역시나’였다. 6명이 뛰어 공동 5등을 했으니 꼴찌 같은 5등이다. ‘그래도 완전 꼴찌는 아니었어요’ 스스로 위로하던 목소리가 아직도 쟁쟁하다.

지금 운동회에서 달리기 종목이 있는지는 모르지만.

나는 폐지론을 적극적으로 주장한다. 운동회는 그랬다. 달리기 잘하는 아이들은 설레는 가슴으로 운동회를 기다렸지만 느림보 거북이들에겐 지옥처럼 고통스러운 자리였다. 1등은 공책 3권, 2등은 2권 3등에겐 공책 한 권을 주는데 그건 타는 애들만 탄다. 노력해서 되는 게 아니고 타고난 체질에서 영광과 부끄러움으로 쫘악 나누는 잔인한 경주임을 안다. 온동네 사람들이 구경하는 가운데 꼴찌로 달리던 슬픈 사연을 아들이 이어받는 게 아픈 것이다.

그러거나 말거나 어느새 30대 중후반이 된 그 옛날 느림보 소년이던 내 아들.

나이를 먹을수록 열심히 뛰는 연습을 하는 게 안쓰럽기도 했다. 그러더니 마침내 마라톤 대회 출사표를 감히 던진 것이다. 42.195를 완주하는 건 아니고, 절반을 접은 다음 또 반을 잘라 네 도막이 된 10킬로만 완주하는 단축마라톤이란다. 아비의 군대 시절처럼 완전군장은 아니니까 해볼 만하다는 느낌이 들긴 하지만 솔직히 나에게는 아득히 멀기만 한 거리이다. 그리고 헉헉 숨을 몰아치면서도 열심히 달리는 내 아들이 대견스러웠다. 오늘은 ‘고독한 질주’ 같은 기념사진과 동영상을 보내왔기에 짠한 감동으로 들여다보고 또 보았다. 기쁘다. 벚꽃이 눈보라처럼 쏟아지던 봄날이었다