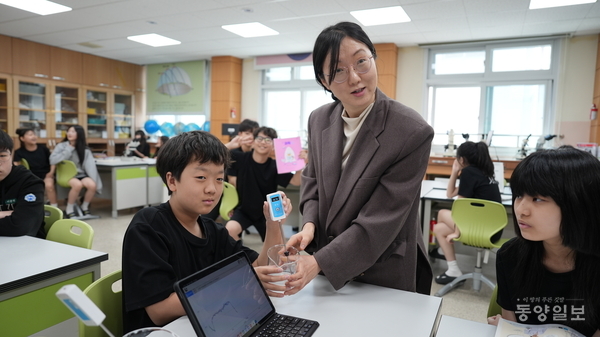

임대옥 청주 경덕중 교사

교권이 추락한 지 오래됐다고들 한다. 스승의날 꽃 한 송이 선물하는 것도 주저하게 되는 게 현실이다. ‘선생님의 그림자조차 밟지 않는다’는 말은 이제 사어(死語)다.

스승을 존경하지 않는 사회엔, 그 냉소적 인식의 깊이만큼 희망이 없다.

그럼에도 44회 ‘스승의날’을 하루 앞둔 14일, 학교 현장에서 만난 임대옥(33·사진) 경덕중 교사에게선 희망의 빛이 보인다.

2019년 충북고에서 교사생활을 시작했으니 채 6년이 안 된다. 젊어서 해맑고, 해맑으니 삿됨이 없으며, 삿됨이 없으니 밝은 미래가 보인다. 젊음이 가지는 특권이다.

그가 꿈꾸는 수업은 ‘세상을 다시 그리는 것’이다.

“저는 학생의 눈으로 세상을 다시 그리는 수업을 꿈꿉니다. 교실은 정보의 저장소가 아니라, 해석의 무대라고 믿습니다.”

2024년 ‘전국 수업혁신사례 연구대회’에서 1등급인 장관상을 수상한 그의 이력은, 이렇듯 그의 열린 시각에서 나온 결과인 듯 싶다. 2023년엔 융합교육 교육감상을 수상했다.

그는 ‘혁신’을 지향한다. 그가 견지하는 혁신은 ‘바꾸는 것’이 아닌 ‘다시 보는 것’이다. 익숙한 교과서 안에서 낯선 것을 발견하는 게 진짜 혁신이라고 그는 믿는다.

그래서 그의 교과 수업은 자유분방하고 열려있으며 공간에 구애를 받지 않는다. 여기에 더해 ‘질문이 있는 수업’으로 진행한다. 교과 뿐만 아니라 개념에 대해 그는 중요하게 여긴다. 그리고 그 개념에 대한 키워드를 학생 스스로 찾아낼 수 있도록 한다. 질문이 개념에 대한 키워드를 찾아가는 길인 것이다.

가경중 인근 홍골 연못도 그와 학생들의 배움터였다. 대규모 아파트단지가 들어서면서 학생들이 먼저 건설과 생태환경의 대립에 대한 문제제기를 했을 때 그는 기뻤다.

결국 홍골 연못을 매립되고 말았지만, ‘깨어있음’으로 다가오는 아이들의 환경 인식이 기뻤다.

그의 수업은 이렇듯 사회적 문제와 과학을 연계한다.

사회 일각에서 보내는 비판적 눈길, ‘교사는 봉급쟁이’라는 것에 대해 그는 단호히 말한다.

“공교육과 교사에 대한 믿음이 부족한 까닭이겠지요. 그러나 교단에 선 선생님들은 직업의 안정성 때문에 이 길을 택한 건 아닐 겁니다. 소명의식이죠. 아이의 미래에 도움이 되는 어른이 되고 하는 것입니다. 삐뚤어져 있다고 여겨졌던 아이의 비판 의식 속에 사실은 창의적이고 깨어있는 사고가 내재돼 있었다는 걸 알게 됐을 때 전 너무나 기뻤던 적이 있습니다.”

그가 추구하는, 아이들을 향한 교육은 ‘성공’이다.

“아이들에게 다양한 성공경험을 줘야 합니다. 틀리더라도 다음에 성공할 수 있도록 피드백을 줘야 합니다. 틀려도 일단 ‘맞아요’라고 한 뒤 그 틀린 방향에서 옳은 방향으로 아이들을 유도합니다. 정답에 가까워지도록 이끌고 조언하는 역할이 교사라고 생각합니다.”

그래서 그는 ‘부스럭 부스럭 대면서 일하는’ 까닭을 아이들의 학업적‧사고적 성공을 바라기 때문이라고 말한다. 그로 인해 아이들이 자신감이 생기고, 스스로에게 그냥 흘러가는 시간이 되지 않도록 마음의 끈을 단단히 묶도록 한다. 그리고 사제의 연을 맺은 아이들이 그 인연을 축복으로 여겼으면 한다.

그의 가족은 교육집안이다. 어머니 이복례(63)씨가 서울 모초등학교 교사로 퇴직했고, 아버지 임근호(65)씨는 서울시립과학관 행정실장으로 퇴임했으며, 오빠 임모(36)씨가 청주에 있는 고교 영어교사다. 시아버지 강모(63)씨는 고등학교 교장으로 재임 중이고, 시어머니 윤모(63)씨도 중학교 수학교사로 퇴임했다.

“뉴스를 통해 접하게 되는, 교육과 관련된 극소수 부정적 뉴스가 일반적 사회 인식을 또한 부정적으로 만들곤합니다. 그리고 그런 인식은 교사들을 주눅들게 만듭니다. 그러나 교육현장은 그런 곳이 아닙니다. 아이들과 교사들의 꿈과 행복이 넘치는 공간입니다. ‘민원을 감당할 수 있겠어요?’라는 말이 주는 부정적 무게감은 엄청납니다. 그러나 아이들을 위해 새로운 길을 제시하려면 ‘민원’을 감수하더라도 가야만 하는 것이죠. 그런 수업을 하고자 합니다. 더디지만, 열심히 진심을 다해 소명의식을 갖고 교사의 길을 간다면 결국은 그것이 아이들의 희망찬 미래로 이어질 것임을 믿기 때문입니다.”

산타클로스 같은, 아무도 모르게 꿈과 가능성의 씨앗을 심는 것, 그것이 교사의 길이라 그는 확신한다.

김명기 기자 demiankk@dynews.co.kr