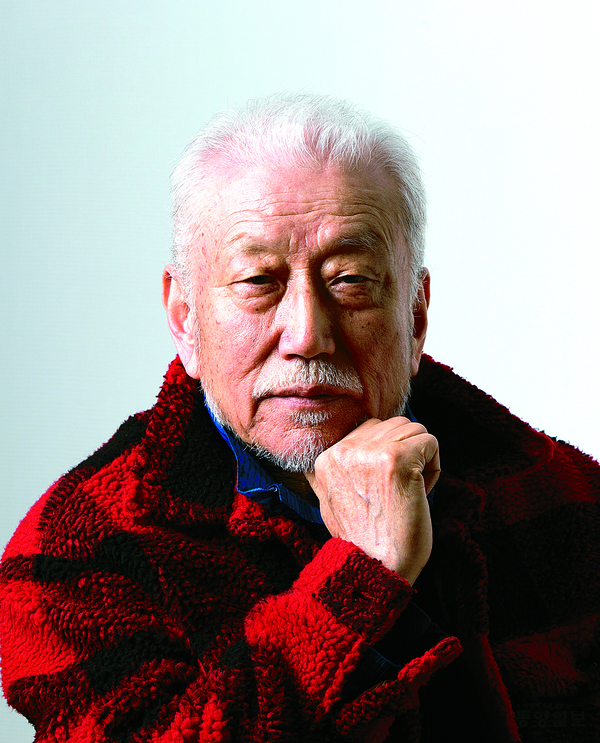

정명희 화가

동시대의 모던함을 조형적으로 옮길 줄 알아야 현대화가다. 그러나 이와 같은 현대추상미술에서 구상을 그려대며 그들과 함께 할 수 있다는 건 행운아다. 존경받아 마땅하기 때문이다.

이와 같은 불세출의 화가요 ‘물방울 작가’로 더욱 더 잘 알려진 김창열(1929~2021)의 대규모 회고전이 국립현대미술관에서 개최되고 있다. 그가 오래전 인터뷰(조선일보/2017)에서 왜 평생 물방울만 그려왔느냐는 질문에 “다른 걸 그릴 줄 모른다”고 선문답처럼 대꾸했었다. 다분히 종교적이고 철학적일 수 있는 대답이다. 캔버스에 땀방울처럼 송글송글 매쳐 햇살에 반짝이는 물방울의 정체는 결국 침묵의 시크릿 가든에 묻힌 비밀의 보석이 됐다.

작가에게 가장 소중한 자신의 트레이드 마크를 설명 듣기란 쉽지 않다. 다만 그가 6.25 사변 때 잃은 친구들을 추모하며 붉은 바탕에 그린 ‘제사(1965)’란 작품에 보이는 총알자국이 물방울로 발전된 것으로 추정하는 평론가도 있다. 그만큼 유명해진 물방울은 곧 김창열이라는 수식어가 됐기 때문이다. 마치 ‘루이비통’이나 ‘샤넬’이며 ‘롤렉스’ ‘아르마니’며, ‘람보르기니’인 셈이다. 무엇으로도 대체불가능한 그만의 독특한 조형언어가 된 때문이다.

내가 그리는 작품 속의 ‘새’ 또한 매한가지다. 25년 전 ‘뉴 밀레니움’의 출발을 알리는 세계적인 행사가 폭주하던 때, ‘누가 너희를 새천년에 남기랴’(사비나 갤러리, 공평 아트센터/2000)란 제하의 초대전 당시다. 뉴 밀레니움을 맞는 계기에 새 출발 하고 싶어 평소 그려온 산수화를 내던지고 풍경 속에 있던 작은 점에 불과한 새 한 마리를 선택했었다. 그러니까 99.99를 버린 셈이다. 그야말로 경천동지할 운명적 선택이었다. 그러나 그 작은 새 한 마리가 평생이다시피 그려 얻은 ‘금강화가’란 애칭을 공고히 시킬 줄은 예전엔 미처 몰랐다. 나는 그 새의 형상을 북해의 곤(鯤)이 변해된 붕(鵬)새라 여기며 작업한다. 오늘날 기후위기에 처한 지구를 살려낼 귀한 새가되어 인류에 경고하는 매신저로서의 당당함을 갖추게 됐기 때문이다.

세계적인 화가로 성공한 사람 중엔 대학을 중퇴한 이들이 꽤나 많다. 화가의 길이 대학보다 경험을 통해 사물을 통찰하는 안목을 키운 결과가 더 크게 작용하는 때문일 것이다. 김창열 회고전을 대표하는 대작 ‘회귀(캔버스에 유화/200x500cm/2013)'는 어릴 적에 조부에게 배운 천자문(千字文) 위에 물방울이 영롱하게 맺혀 반짝인다. 마치 새벽이슬이 눈부신 비밀의 정원으로 우리를 초대한 것처럼 연상되는 까닭이다. 푸른 잔디 위를 맨발로 걷고 싶은 충동을 참아내야만 감상이 가능한 명작이다. 한 발작만 성큼 들어서면 바로 어릴 때의 기억이 솟아날 것만 같은 감동으로 우리를 이끌어 힐링의 세계를 경험하게 하는 까닭이다.

그가 프랑스 유학 시절엔 재료비를 아끼기 위해 캔버스를 재사용하는 게 예사였다. 때문에 늘어진 켄버스를 팽팽하게 만들려면 그 위에 물을 뿌려 말려야 한다. 수채화를 그릴 때도 종이의 가장자리에 풀을 바르고 화판에 붙여 물을 뿌려 말린다. 그래야 그리기 좋게 팽팽한 화면을 얻을 수 있기 때문이다. 창문에 문종이를 새로 바를 때도 같은 방법을 쓴다. 대개 주전자의 물을 입에 옹 물었다가 ‘푸’하고 내 뿜으면 무지개도 생기고 문종이가 마르며 팽팽해진다. 오래전 어머니가 아버지 와이셔츠를 다림질 할 때도 물을 그렇게 뿌렸었다.

그러나 김창열은 그럴 당시 캔버스 위에 맺힌 물방울을 보며 아무도 예측하지 못한 미래를 확신한 것이다. 내가 본 미래도 그처럼 현대미술의 중심에 설 수 있기를 기대한다. 김창열은 유학하기 전 잠시 이쾌대(1913~1987)의 화실에서 꿈을 키웠었다. 그 또한 납북(6.25사변으로)되기 전까지 한국현대미술의 선지자와도 같은 역할을 했었던 불세출의 화가였다.