"선현들이 가꾸어온 정신과 현대인이 안식을 찾는 쉼터"

부여 북쪽 산자락에 자리한 무량사. 고즈넉한 경내로 들어서면 먼저 눈에 들어오는 것은 탑과 전각이 아니라 바람에 실려 오는 은은한 차향이다.

단순한 절집이 아니라, 차를 매개로 한 수행과 문화가 살아 숨 쉬는 공간임을 바로 느낄 수 있다.

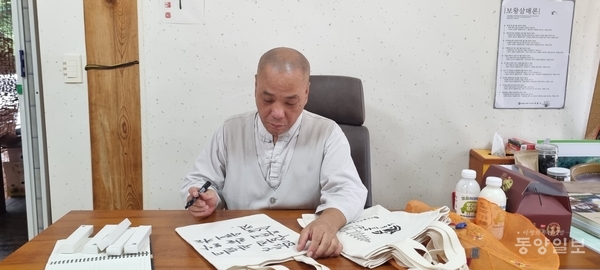

무량사 주지 정덕 스님은 “공간은 단순히 건축물이 아니라 그 안에서 살아온 사람들의 사유와 삶의 결이 깃들어야 의미가 있다”며 “무량사는 선현들이 가꾸어온 정신과 현대인이 안식을 찾는 쉼터가 만나는 자리”라고 설명한다.

무량사는 최근 문화재청 전통산사 문화재 활용사업에 9년째 선정되며, 역사와 문화를 현대적으로 풀어내는 시도를 꾸준히 이어가고 있다.

단순히 불교 의례나 관광 자원에 머무는 것이 아니라, 지역민과 방문객이 함께 참여할 수 있는 강의, 체험, 학술 모임 등을 통해 공간을 열어가고 있는 것.

특히 ‘다례(茶禮)’ 프로그램은 무량사의 대표적인 문화 행사다. 차를 마시는 단순한 행위를 넘어, 선현의 정신과 미학을 배우는 인문학적 시간으로 자리매김하고 있다.

정덕 스님은 “차 한 잔 속에서 번뇌가 가라앉고, 사람과 사람이 연결된다”며 “과거의 정신을 오늘에 이어주는 다리가 되는 셈이다”라고 말했다.

무량사가 특별한 이유는 조선 초기의 대학자이자 생육신으로 불린 매월당 김시습과 깊은 인연이 있기 때문이다.

김시습은 유·불·선을 아울러 사유하던 사상가였으며, 특히 차를 사랑해 머무는 곳마다 차나무를 심고 재배했다. 그의 차 사랑은 단순한 기호가 아니라 수행과 사유의 한 방식이었다.

무량사에서는 김시습이 남긴 다례의 전통을 현대적으로 복원·계승하고 있다.

‘초암차’로 불린 그의 차 문화는 일본과 중국에도 영향을 끼쳤다는 학계의 평가가 있다. 이곳에서 열리는 다례 행사는 이런 역사적 맥락을 되살리며, 차를 매개로 한 정신적 교류의 장을 마련한다.

정덕 스님은 무량사를 단순한 수행처나 관광지가 아닌, 현대인들이 지친 삶 속에서 잠시 머물며 자신을 돌아볼 수 있는 ‘쉼의 공간’으로 소개했다.

그는 “종교를 떠나서, 사람은 누구나 편안히 쉴 곳이 필요하다”며 “무량사는 과거 선현들의 지혜와 현대인의 고단한 일상이 만나는 접점이 되고자 한다”고 말했다.

스님이 전하는 말처럼 무량사는 과거·현재·미래가 한 공간에 교차하는 장(場)이다. 사찰에 축적된 역사 연구 자료는 이미 30여 편의 논문으로 정리되고 있으며, 앞으로 학술대회와 문화재 등재를 통해 더욱 체계화될 예정이다.

정덕 스님은 현재 추진 중인 김시습 다례의 문화재 등재와 활용사업이 행정적 지원과 맞물려 지역 문화자원의 가치 제고로 이어지기를 바랐다.

지역민과 행정, 학계, 종교가 함께할 때 비로소 부여의 역사적 공간들이 살아날 수 있음을 강조했다.

경내 한쪽에서 차를 내어주는 다례 체험에 참여해 보면, 차를 마시는 순간 그 자체가 작은 의례임을 알게 된다. 한 모금의 차 속에 서린 선현들의 정신과 지금 순간의 숨결이 맞닿는다.

빠르게 흘러가는 현대사회 속에서 무량사는 천천히, 그러나 깊게 삶을 성찰할 수 있는 공간이다. 차향에 머물다 보면, 김시습이 꿈꾸었던 유토피아적 세계와 오늘의 우리 삶이 은은히 이어짐을 느끼게 된다.

부여 도복희 기자 phusys2008@dynews.co.kr