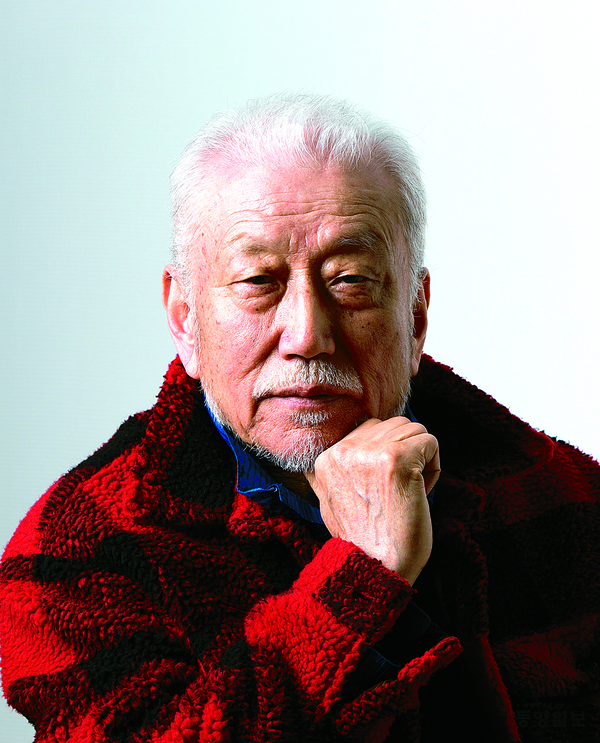

정명희 화가

우리나라 과학계는 일 년 열두 달 중 유독 건너뛰고 싶은 달로 10월을 꼽는다고 한다. 대개 노벨상 수상자 발표가 그달에 있는 까닭이다. 아마도 온 몸이 움츠러드는 심정일 테고 정부의 애매모호한 정책을 원망할 수밖에 없는 한심한 달이기도 한 때문일 것이다.

최근 일간지 보도에 따르면 일본의 노벨과학상 수상자가 총 27명이나 된다. 물론 일본과의 비교가 무리이긴 하나 우리나라는 아직껏 노벨과학상이 한명도 없다. 우리입장을 대변하는 건 아니지만 우리는 일본 보다 50여년이나 늦은 게 사실일 테지만, 국민들의 기대는 그것을 이해하려들기 보다 우리가 뒤지고 있다는 현실이 더 안타깝기 때문이다.

일본정부는 경제성장의 열매를 거두기 위해 과학 분야에 효율적인 투자를 지속해온 게 사실이다. 그들은 2001년에 발표한 과학기술 기본계획서에서 ‘향후 50년간 노벨상 수상자 30명을 내겠다.’라는 목표를 제시했었다. 그리고 그해부터 금년까지 노벨상 수상자가 30여명에 가깝게 나왔다. 벌써 제시목표의 3분의 2를 달성한 의욕을 보인 것이다.

그에 비해 최근 우리나라 이공계 석학들이 서로 만나 하는 말은 “중국에서 어떤 제안을 받았나?”라고 한다. 인재 질은 세계 1윈데 10년 새 34만 여명이 탈 한국한 반면, 환경은 OECD 최하위권인 27위로 K-두뇌가 빠르게 중국으로 빠지고 있는 형편인 까닭이다. 중국은 원로학자들을 국보급으로 대우한다. 과학자를 ‘원시(院士)’라 부르며 학문적 권위를 크게 인정하고 예우한다. 이러니 한국 석학들은 정년 전부터 중국으로 빠져나가는 현상을 탓하고만 있을 수도 없는 노릇이다. 연구비는 물론 일 년에 넉 달만 중국에 있어도 좋고, 한국을 오가는 항공료지원은 거의 무제한이라고 한다. 게다가 5성급 호텔에서 숙식을 제공받는 정도는 일반적인 예우란다. 어쩌다 이지경이 됐는지 참으로 경천동지(驚天動地)할 노릇이다.

서울에서 정년을 맞고 은퇴한 한 석학은 “석좌교수가 되는 순간부터 학교 밖의 자리를 빨리 찾아야한다는 압박 속에 지낸다.”고 솔직히 털어놓는다. 대학의 석좌교수는 교수법상 강사에 지나지 않는다. 학교에 따라선 ‘명예직인 석좌교수를 받았으면 월급은 학교에 기부하는 게 어떻겠느냐’고 부담을 준다니, 연구조건을 상향해도 모자랄 판에 한심하기 짝이 없다.

우리나라도 연구와 후진양성에 참여하도록 2005년에 ‘국가석학제도’를 도입하긴 했었다. 그러나 불과 4년 만에 구렁이 담 넘어가듯 없어졌다고 한다. 4년간 총 38명이 선정되긴 했었지만 정부가 바뀌면서 제도가 병합되거나 슬그머니 자취를 감춘까닭이다. 이공계를 존중하는 이웃 나라들의 실태를 본받지는 못할망정 있는 제도까지 정치적인 이유로 정책이 무효화되는 현실을 어떻게 봐야할지 국민들은 그저 답답하고 안타까울 뿐이다.

이와 같은 노벨상 수상자가 나올 수 없는 제도적 모순을 더 이상 수수방관해선 안 된다. 또한 이것이 과학계의 입장만도 아닐 것은 자명하다. 학문과 예술은 국가와 국민의 지속적인 지원이 필요한 상황일 수밖엔 없다. 이재명대통령의 말마따나 선출된 권력의 입맛대로 변해서도 안되는 게 이 분야인 까닭이다. 천만다행으로 김대중(1924~2009) 전 대통령의 노벨평화상(2000) 수상에 이어, 한강(1970~ )의 노벨문학상(2024) 수상으로 면피를 겨우 면하고는 있지만, 학문과 예술의 발전이야말로 대한민국의 품격을 대변한다는 사실 앞에 정부의 제도적 관심은 당연지사다. 왜냐하면 학문과 예술은 하루아침에 이루어질 수 없는 분야가 아닌가.

학문과 예술을 연구하고 창작하는 사람들에게 국가적 예우가 무엇보다 시급하다. 때문에 10월이 슬픈 달이어서는 그들의 앞날을 예측하기 힘들 수밖에 없는 것이다.