장준식 충청북도문화재연구원 원장

[동양일보]법당에 봉안된 불상의 뒤편에 있는 불화를 후불탱화라고 한다. 외형적으로 간략하게 표현하는 불상의 본모습과 신앙적 내용을 자세하게 설명하기 위하여 그려진 그림이다. 대체로 종이나 직물위에 그려지는데 조선후기에 들어와서 나무로 제작한 탱화가 등장하게 되는데 이를 목탱 또는 목각탱화라고 한다. 불당에 봉안된 불상의 존명에 따라 각기 내용이 다른 불화들이 조성되는데, 석가불의 후불탱화를 영산회상도 라고하고, 아미타불의 후불탱화를 극락회상도 라고 한다. 이와는 달리 별도로 조성되는 대형불화는 “괘불“이라고 하여 석탄절이나 팔관회 등 사찰의 큰 행사 때 법당이 아닌 야외법회에서 사용되는 불화를 말한다. 이러한 야외행사 때는 많은 사부대중들이 모이게 되어 때로는 소란해 지기도 하는데, 이와 같이 정숙하지 못한 분위기를 말할 때 야단법석(野壇法席) 떤다고 한다. 야단법석은 사찰에서 진행되는 큰 행사 때 야외에 불단을 설치하여 법회를 열고 참석한데서 연유되어 지금까지 사용되는 용어이다.

현재 우리나라에는 목각탱이 모두 6점이 전래되고 있는데 지리산 실상사의 부속암자인 약수암의 목각탱화(보물 제421호)는 비로자나불 중심의 목각탱 이고 그 외의 5점은 모두 극락왕생을 기원하는 아미타불중심의 목각탱 이다. 국내에 현존하는 목각탱 6점이 모두 국가문화재인 보물로 지정되어 보호받을 만큼 희소적 가치가 높은 불교문화재이다.(서울 경국사, 예천 용문사, 문경 대승사, 남원 약수암에 각 1점이 있고 상주 남장사에 2점이 소장되어 있다) 문경의 대승사에 소장된 목각탱은, 원래 영주 부석사에 있었던 것으로 1862년에 대승사의 법당이 화재로 소실되자 새로 법당을 신축하면서 후불탱화를 조성하지 않고 부석사의 목각탱을 대승사로 옮겨왔는데 이것이 보물 제575호로 지정된 대승사의 목각탱 이다.

최근에 단양의 방곡사에 소장된 목각탱 1점이 조사되었는데 이 목각탱은 앞서의 목각탱 들과는 달리 칠성여래의 설법상을 도안한 목각탱으로 비록 늦게 알려졌지만 이로 인해 우리나라에 목각탱 1점이 더 추가되는 의미를 지닌 문화재라고 하겠다.

단양 방곡사(주지 묘허스님)는 대한불교 조계종 14교구 범어사의 말사로. 각기 독립된 선방이 10여 채가 경영되는 선학(禪學)중심의 지장도량으로 널리 알려진 사찰이다.

방곡사에 소장된 목조칠성여래설법상은 본존불 뒤에 장식하기 위해 조성된 목각탱으로 10매의 판목을 세로로 나란히 배치한 후, 상하좌우에서 각 1매의 목재로 고정시켜 틀을 만들어 화면을 제작하였다. 칠성불화를 목각으로 묘사한 이 작품은 조선 후기에 조성된 현존하는 목각탱들이 부조와 투조를 병행하여 제작한 방식과는 달리 부조로만 제작되었다. 규모는 화면 157.5×113cm, 두께 6.3cm, 전체 186.5×142cm규모이다.

이 목각탱은 화면중앙에 치성광여래를 놓고 그 좌⋅우측에 일광보살과 월광보살을 협시로 배치하고 있다. 이 삼존불을 중심으로 좌우에 7위의 칠원성군과 태상로군이 있고, 그 위로 7여래가 있는데 이 존상들은 수평으로 3단을 이룬다. 권속들은 하나같이 얼굴을 옆으로 틀어 본존불을 향하도록 조각하였다.

방곡사 목각탱에서 보이는 모든 존상은 신체의 표현을 볼륨감 있게 조각 하였으며 가슴⋅복부⋅팔⋅다리 등의 신체 각부의 윤곽에서도 양감을 잘 표현하고 있다. 또한 불⋅보살 등 각 존상들의 새김은 그들이 향하는 방향에 따라 좌우로 깊이와 양감을 차별시켜 조각하였는데 매우 자연스러운 조화를 이루고 있다.

방곡사 목각탱은 조각기법에 투조 방식을 취하지 않았지만 정교하게 조각 되어 입체감을 충분히 살리면서 칠성여래의 도상을 재현한 작품이다. 본존의 무릎에서 보이는 옷 주름 선과 칠원성군이 착용한 원유관 형태는 마치 그림으로 표현한 듯 정교하다. 이로 볼 때 방곡사 소장의 목각탱은 전문기술을 가진 당대에 뛰어난 불화장이거나 화승에 의해 조성 된 작품으로 추정된다. 또한 이 목각탱은 후대에 조성된 다른 칠성여래 불화 제작에 많은 영향을 미쳤을 것으로 유추되어 진다.

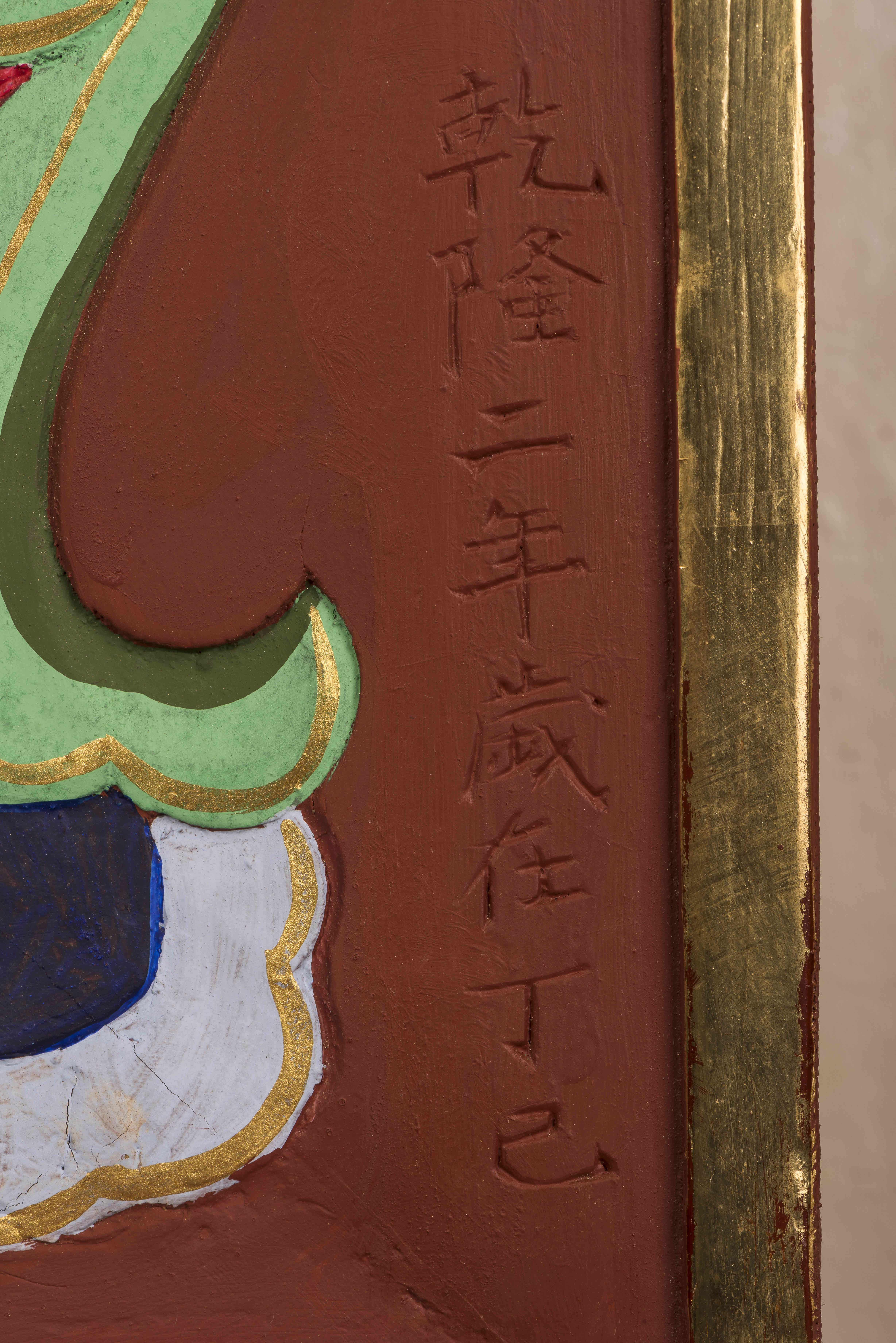

방곡사의 목각탱은 2010년에 충청북도 문화재자료 제 74호로 지정되었다. 방곡사 현지조사 당시에, 목각탱의 화면을 감싸고 있는 화판 외주 틀에서 현대적인 기법이 보인다고 하여 목각탱의 제작시기를 근대기의 소작으로 추정하게 되었고, 이로 인해 문화재등급의 최하위단계라고 할 수 있는 문화재자료로 겨우 지정 되었다. 자료지정 후 방곡사에서 목각탱의 보존을 위한 개금(改金)을 하면서 외주틀을 제거하자 화판의 우측면 하단에서 종서로 음각된 간기를 확인하였다. 화기에 乾隆二年歲在丁巳(건륭이년세재정사)라고 새겨져 있어 이 목각탱이 1737년(영조13)에 조성되었음을 분명하게 밝히고 있다.

방곡사의 목각탱은 화면에 직접 조성연대를 적시한 유일한 목각탱으로 문화재등급의 재심의가 반드시 필요하다고 생각된다.

방곡사의 목각탱은 우리나라에서 칠성여래를 주존으로 조각한 유일한 목각탱으로 18세기 초기의 불교사상과 민간신앙을 연구하는데 매우 귀중한 자료가 된다고 하겠다. 이 목각탱은 보존상태가 양호할 뿐만 아니라 건륭2년이라는 조성의 절대연대가 확인되고 있으므로, 앞서 국가문화재로 지정된 기타의 목각탱들과 대비할 때 문화재등급이 격상되어 보호되어야 할 성보문화재라고 하겠다.

아마도 다른 보살들도 마찬가지 일거라 짐작합니다.

그래서 어떤 방법으로든 귀한 글을 방곡사 보살들에게도 알리고 싶은데....

물론 출처는 분명하게 기입하겠습니다.

개인적으로 방곡사에 대한 기록을 블로그에 정리하고 있습니다.

http://blog.daum.net/lotusgm/